2003-09-18 09:06:38扥辣斯

【雜】自首無罪,還是一場公開要錢?

最新一期《Nature(2003/9/11號)》中,早《Science(2003/9/12號)》一天地報導了一件可能是無心的錯誤,也可能是暗藏著的醜聞的科學失誤。

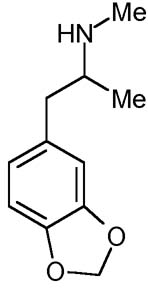

去年九月,《Science》刊出一篇研究報告,首次發現一般舞客在舞廳中所使用的MDMA(俗稱快樂丸、搖頭丸)劑量,足以嚴重破壞大腦中生產多巴胺(dopamine)的細胞。

這項由美國約翰霍普金斯大學醫學院Ricaurte等人所做的研究,以猴子與狒狒為實驗主體,模擬舞客的MDMA使用劑量,分別以皮下與肌肉注射方式為兩種靈長動物注入每公斤體重2毫克的MDMA(據估計,一般舞客每次使用量為每公斤體重1.6至2.4毫克)。猴子與狒狒各有五隻為實驗組,依前述劑量每三小時注射一次,共連續打三次;同時各有施打生理食鹽水的對照組予以比較。

兩種動物的實驗組中都有一隻在施打MDMA之後,因為嚴重發燒而死亡。而其他沒有生命受威脅的個體,則在觀察數週後取其腦部組織進行分析。作者發現,除了以往其他研究已經觀察到的的腦內血清素(serotonine)降低以外,多巴胺與產多巴胺的細胞都有明顯的減少與受損。

以往的研究都是使用了比一般舞客所食用高出兩倍以上的劑量,而且經過長期施打,才能發現MDMA對實驗動物腦中血清素的影響,但這篇文章卻顯著地呈出證據:即使是一般劑量,短時間內連續服用MDMA,就能對靈長類的產血清素以及產多巴胺細胞造成破壞,增加發生帕金氏症的風險。這推翻了過去MDMA只會影響血清素的論點。

這個發現鼓舞美國衛生官方,成為宣令反搖頭丸政策的重要利器。根據上週《Nature》的報導,當時包括約翰霍普金斯大學、資助此研究的美國藥物濫用研究所(NIDA)、與《Science》的出版者美國科學進步學會(AAAS)都曾大力推廣此一研究結論。不料作者群在上週五出刊的《Science》中投書,竟宣佈撤回一年前的研究成果。

作者群宣稱,由於該研究室後來接續的許多研究中並無法達到與前篇報告中一致的結果,追溯之下,才發現該研究在一開始就有了致命的錯誤。

他們發現,研究室所訂購藥物寄來的當天,兩瓶分別標示裝有MDMA(3,4- methylenedioxy- methamphetamine)與methamphetamine(甲基安非他命)是同時收貨,一起處理保存的。因此研究者懷疑,這兩瓶同為安非他命的衍生化合物(但性質與其人體代謝產物卻不相同),有可能在出廠時就被貼混標籤。因此作者後來將尚未拆封貼有甲基安非他命標籤藥物交由三家不同的實驗室作質譜分析,發現這瓶藥的確不是瓶身上標的甲基安非他命,而是毒性較低的MDMA。

但這並不必然表示注射到猴子和狒狒體內的就不是MDMA。因此作者將當時研究後冰凍保存的腦部組織也拿出來作質譜分析,結果顯示這些大腦組織中所殘留的,只有甲基安非他命的代謝產物,卻一點也沒有MDMA的代謝產物,代表當時這些靈長類被施打的藥物根本就不是MDMA,而是甲基安非他命。

過去早就有研究發現甲基安非他命會破壞產多巴胺細胞,因此去年Ricaurte等人這篇研究,並不是什麼偉大的發現,而是把比較毒的化學品打入實驗動物,然後誤以為低劑量的MDMA也會破壞產多巴胺細胞。因此,認錯是必要的;不過作者投書中,明的暗的都表示錯不在實驗室,而在於那貼錯標籤的藥瓶。

同樣於上週出版的《Nature》,則將這條新聞作了整頁的報導,似乎嘲諷著其競爭對手《Science》選文不慎。

這篇派駐舊金山的記者Jonathan Kight的報導中,平衡地訪問了相關領域的研究者。有的一如往常地對該研究團隊發出強烈的批評,認為在研究過程中,已有五分之一的動物因注射而發燒猝死,就不應將此劑量拿來代表人類的娛樂使用量;有的研究者則認為在宣告撤回的投書中,作者其實是在暗示他們需要持續的經費來釐清這整個問題。

不過也有學者反映出一種焦慮,畢竟沒有人會在買藥物或試劑後,先拿去化學實驗室裡檢驗一下成分正不正確,因此若廠商的錯誤導致研究者作出雖然錯誤但是可能具有重要性的結論,研究者也不可能知道。而原主要作者Ricaurte的夫人McCann(也有參與該計劃)仍堅持MDMA會破壞產多巴胺細胞的假說,至少在老鼠模型上已經證實。

那麼,到底藥是哪裡來的,哪裡弄錯的呢?《Nature》報導中指出,Ricaurte的研究計劃是NIDA資助的,而這些藥品是向NIDA訂購,經合約商RTI公司供貨,RTI宣稱已經回查過當時整個作業程序,並無證據顯示曾經發生錯誤。而NIDA則表示會協助RTI公司,但是可能並不會進一步調查當時為什麼會貼錯標籤。

這可算是一樁無頭公案了吧。或許正如Kight所歸結的:論者咸認為該研究團隊當時過於急切地想發表這個引人側目的發現。在這個事件中,我們不難發現,即便好一陣子前JAMA(美國醫學會期刊)、BMJ(大英醫學期刊)等重量級醫學學術刊物決定不刊登由藥廠等利益團體所贊助的研究所作出的成果,因為這些研究很可能其實是為該利益團體所作的學術廣告;但政府組織所支持的計劃,卻也有相當的可能性成為落實政府某些政治意志的助手。

尤其在那些政治性較強的議題裡,政府出資的研究計劃成果容易會偏向出資單位的先天想法。以此事件為例,MDMA本身就是僅次於大麻、充滿政治火藥味的藥物政治代表,若去年Ricaurte研究團隊不急著將合乎NIDA政治偏向的結果貿然進行結論與詮釋,而多作一些再現性實驗,那麼他們將攸機會在發表前發現藥瓶標籤貼反的問題。雖然可能就此而沾不了《Science》的光芒,但卻可避開一場瓦解自己實驗室的學術地位的危機。

無論如何,《Nature》報導最後所引的Grob的質疑,確是應當持續追蹤的。他說,不管到底最後是否會有人真的想挖出真相,NIDA還是需要對某些質疑進行回應。

沒錯,研究資金與藥品來源是同者,卻在藥品管控上控制不好,導致研究失敗、資金浪費?比較陰謀論的人就會懷疑,這不是有心要毀掉一個實驗室的名聲,就是想經由此一手段來獲取其所需的研究成果;而值得鼓勵具科學良心的的一篇自首研究錯誤的宣告,也會被解讀為跟贊助單位威脅勒索更長期資助的權謀之技。

瞧,若NIDA再閃躲,潔白實驗衣底下的科學家的形象說不定將被「扭曲」為比政客還醜惡呢!

==

給未在自然科學圈中打滾的網友:《Nature》與《Science》是分別以英國與美國為基地國際性科學「專業」期刊,二者都有上百年的歷史了,許多獲諾貝爾獎,以及歷史上赫赫有名的學者,都曾在這兩期刊中留過文;也因此二者長久以來是競爭對手。舉個實例你就可知道這兩本期刊的重量。去年我所工作的某所中(姑隱其名),某位研究員有文章登上了二者其中某刊,結果全所上下老闆級的研究人員還開了一個類似派對的「會」來慶祝討論這篇文章與相關議題。由此可知,如果你有幸登上這兩本周刊,你就會變成重量級的人物,而且,不僅台灣如此喔。

去年九月,《Science》刊出一篇研究報告,首次發現一般舞客在舞廳中所使用的MDMA(俗稱快樂丸、搖頭丸)劑量,足以嚴重破壞大腦中生產多巴胺(dopamine)的細胞。

這項由美國約翰霍普金斯大學醫學院Ricaurte等人所做的研究,以猴子與狒狒為實驗主體,模擬舞客的MDMA使用劑量,分別以皮下與肌肉注射方式為兩種靈長動物注入每公斤體重2毫克的MDMA(據估計,一般舞客每次使用量為每公斤體重1.6至2.4毫克)。猴子與狒狒各有五隻為實驗組,依前述劑量每三小時注射一次,共連續打三次;同時各有施打生理食鹽水的對照組予以比較。

兩種動物的實驗組中都有一隻在施打MDMA之後,因為嚴重發燒而死亡。而其他沒有生命受威脅的個體,則在觀察數週後取其腦部組織進行分析。作者發現,除了以往其他研究已經觀察到的的腦內血清素(serotonine)降低以外,多巴胺與產多巴胺的細胞都有明顯的減少與受損。

以往的研究都是使用了比一般舞客所食用高出兩倍以上的劑量,而且經過長期施打,才能發現MDMA對實驗動物腦中血清素的影響,但這篇文章卻顯著地呈出證據:即使是一般劑量,短時間內連續服用MDMA,就能對靈長類的產血清素以及產多巴胺細胞造成破壞,增加發生帕金氏症的風險。這推翻了過去MDMA只會影響血清素的論點。

這個發現鼓舞美國衛生官方,成為宣令反搖頭丸政策的重要利器。根據上週《Nature》的報導,當時包括約翰霍普金斯大學、資助此研究的美國藥物濫用研究所(NIDA)、與《Science》的出版者美國科學進步學會(AAAS)都曾大力推廣此一研究結論。不料作者群在上週五出刊的《Science》中投書,竟宣佈撤回一年前的研究成果。

作者群宣稱,由於該研究室後來接續的許多研究中並無法達到與前篇報告中一致的結果,追溯之下,才發現該研究在一開始就有了致命的錯誤。

他們發現,研究室所訂購藥物寄來的當天,兩瓶分別標示裝有MDMA(3,4- methylenedioxy- methamphetamine)與methamphetamine(甲基安非他命)是同時收貨,一起處理保存的。因此研究者懷疑,這兩瓶同為安非他命的衍生化合物(但性質與其人體代謝產物卻不相同),有可能在出廠時就被貼混標籤。因此作者後來將尚未拆封貼有甲基安非他命標籤藥物交由三家不同的實驗室作質譜分析,發現這瓶藥的確不是瓶身上標的甲基安非他命,而是毒性較低的MDMA。

但這並不必然表示注射到猴子和狒狒體內的就不是MDMA。因此作者將當時研究後冰凍保存的腦部組織也拿出來作質譜分析,結果顯示這些大腦組織中所殘留的,只有甲基安非他命的代謝產物,卻一點也沒有MDMA的代謝產物,代表當時這些靈長類被施打的藥物根本就不是MDMA,而是甲基安非他命。

過去早就有研究發現甲基安非他命會破壞產多巴胺細胞,因此去年Ricaurte等人這篇研究,並不是什麼偉大的發現,而是把比較毒的化學品打入實驗動物,然後誤以為低劑量的MDMA也會破壞產多巴胺細胞。因此,認錯是必要的;不過作者投書中,明的暗的都表示錯不在實驗室,而在於那貼錯標籤的藥瓶。

同樣於上週出版的《Nature》,則將這條新聞作了整頁的報導,似乎嘲諷著其競爭對手《Science》選文不慎。

這篇派駐舊金山的記者Jonathan Kight的報導中,平衡地訪問了相關領域的研究者。有的一如往常地對該研究團隊發出強烈的批評,認為在研究過程中,已有五分之一的動物因注射而發燒猝死,就不應將此劑量拿來代表人類的娛樂使用量;有的研究者則認為在宣告撤回的投書中,作者其實是在暗示他們需要持續的經費來釐清這整個問題。

不過也有學者反映出一種焦慮,畢竟沒有人會在買藥物或試劑後,先拿去化學實驗室裡檢驗一下成分正不正確,因此若廠商的錯誤導致研究者作出雖然錯誤但是可能具有重要性的結論,研究者也不可能知道。而原主要作者Ricaurte的夫人McCann(也有參與該計劃)仍堅持MDMA會破壞產多巴胺細胞的假說,至少在老鼠模型上已經證實。

那麼,到底藥是哪裡來的,哪裡弄錯的呢?《Nature》報導中指出,Ricaurte的研究計劃是NIDA資助的,而這些藥品是向NIDA訂購,經合約商RTI公司供貨,RTI宣稱已經回查過當時整個作業程序,並無證據顯示曾經發生錯誤。而NIDA則表示會協助RTI公司,但是可能並不會進一步調查當時為什麼會貼錯標籤。

這可算是一樁無頭公案了吧。或許正如Kight所歸結的:論者咸認為該研究團隊當時過於急切地想發表這個引人側目的發現。在這個事件中,我們不難發現,即便好一陣子前JAMA(美國醫學會期刊)、BMJ(大英醫學期刊)等重量級醫學學術刊物決定不刊登由藥廠等利益團體所贊助的研究所作出的成果,因為這些研究很可能其實是為該利益團體所作的學術廣告;但政府組織所支持的計劃,卻也有相當的可能性成為落實政府某些政治意志的助手。

尤其在那些政治性較強的議題裡,政府出資的研究計劃成果容易會偏向出資單位的先天想法。以此事件為例,MDMA本身就是僅次於大麻、充滿政治火藥味的藥物政治代表,若去年Ricaurte研究團隊不急著將合乎NIDA政治偏向的結果貿然進行結論與詮釋,而多作一些再現性實驗,那麼他們將攸機會在發表前發現藥瓶標籤貼反的問題。雖然可能就此而沾不了《Science》的光芒,但卻可避開一場瓦解自己實驗室的學術地位的危機。

無論如何,《Nature》報導最後所引的Grob的質疑,確是應當持續追蹤的。他說,不管到底最後是否會有人真的想挖出真相,NIDA還是需要對某些質疑進行回應。

沒錯,研究資金與藥品來源是同者,卻在藥品管控上控制不好,導致研究失敗、資金浪費?比較陰謀論的人就會懷疑,這不是有心要毀掉一個實驗室的名聲,就是想經由此一手段來獲取其所需的研究成果;而值得鼓勵具科學良心的的一篇自首研究錯誤的宣告,也會被解讀為跟贊助單位威脅勒索更長期資助的權謀之技。

瞧,若NIDA再閃躲,潔白實驗衣底下的科學家的形象說不定將被「扭曲」為比政客還醜惡呢!

==

給未在自然科學圈中打滾的網友:《Nature》與《Science》是分別以英國與美國為基地國際性科學「專業」期刊,二者都有上百年的歷史了,許多獲諾貝爾獎,以及歷史上赫赫有名的學者,都曾在這兩期刊中留過文;也因此二者長久以來是競爭對手。舉個實例你就可知道這兩本期刊的重量。去年我所工作的某所中(姑隱其名),某位研究員有文章登上了二者其中某刊,結果全所上下老闆級的研究人員還開了一個類似派對的「會」來慶祝討論這篇文章與相關議題。由此可知,如果你有幸登上這兩本周刊,你就會變成重量級的人物,而且,不僅台灣如此喔。