《街頭日記》:透過教育,我們改變世界

一九九四年,二十五歲的菜鳥老師艾琳‧古薇爾(Erin Gruwell)踏進了二○三教室。父親曾參與美國民權運動的她,兩年前曾在電視上看過「洛杉磯」暴動的現場畫面:四名被檢察官起訴,涉嫌動用過當武力逮捕一名黑人的白人警察獲判無罪,導致上千名拉丁裔及非裔的美國人上街抗議。當時的她本就讀於法律系,但想到等自己成為律師來幫這些青少年辯護時為時已晚,因此就決定改當老師來幫助青少年。然而,主任對這位熱血教師並無太多信心。

初次上課,同學姍姍來遲,半是因為沒有將這堂英文課放在眼裡(其中一個女孩子必須在進軍事管理的「震撼營」(Boot Camp)與上學之間擇一),半是因為他們也許住在很遠的地方,得搭九十分鐘的公車來上課。自我介紹才剛結束,班上兩個同學就吵了起來,她的第一堂課於是就在鬧哄哄的情況之下草草結束。

主任找資優班的導師來開導要教導四個班,共計一百五十名「放牛學生」的她。這位導師要她別擔心,因為這些學生會由於各種原因而慢慢不來上課,屆時她將不再有學生,問題自然迎刃而解,然而這一番對話,卻反而激勵她想要更努力獲得學生的肯定,古薇爾的丈夫也支持她的做法。

在意外得知班上幾乎無人知道「大屠殺」一詞的涵義後,她決定讓這群都被人開過槍、身旁都有人被關進看守所或監獄、都有朋友因幫派暴力而喪生的學生打破彼此之間因膚色及種族而設下的防衛心態,並用日記寫下自己的心情。而除非學生主動將日記放進她設置在教室內的鐵櫃中,表示想要讓古薇爾看,否則她絕對不會去偷偷閱讀學生的日記。

學校不支持古薇爾的教法跟選書,她只好利用課餘時間去萬豪飯店跟諾斯頓百貨兼職增加收入,好買書給學生看,並帶學生出去課外教學。她陸續讓學生閱讀了青少年黑幫小說、《安妮日記》(Het Achterhuis)、《莎拉塔的圍城日記:塞拉耶佛烽火錄》(Zlata's diary: a child's life in Sarajevo)等,校外教學去了展示猶太人受迫害歷史的「寬容博物館」(Museum of Tolerance),後來更與大屠殺倖存者及幫忙藏匿安妮的梅普‧季斯(Miep Gies,她同時也是安妮日記的發現者)見面。其中一名學生對季斯說:「妳是我的英雄」,熟悉他們每天生活中要面對諸多苦難的季斯卻回答:「你們才是英雄。你們每一天都是英雄。」

一天天過去,這些學生組成了一個大家庭,比親生家庭更親密的家庭。他們的成績越來越好,也越來越懂得寬恕他人、善待自己、做對的事。雖然法律規定年資不夠的老師不能帶高三生,但在教育部開會後,決定破例讓古薇爾繼續擔任這群高中學生的英文老師,讓她能花更多時間來陪這些孩子,也讓這些孩子能夠擁有一個更美好、更和平的未來。

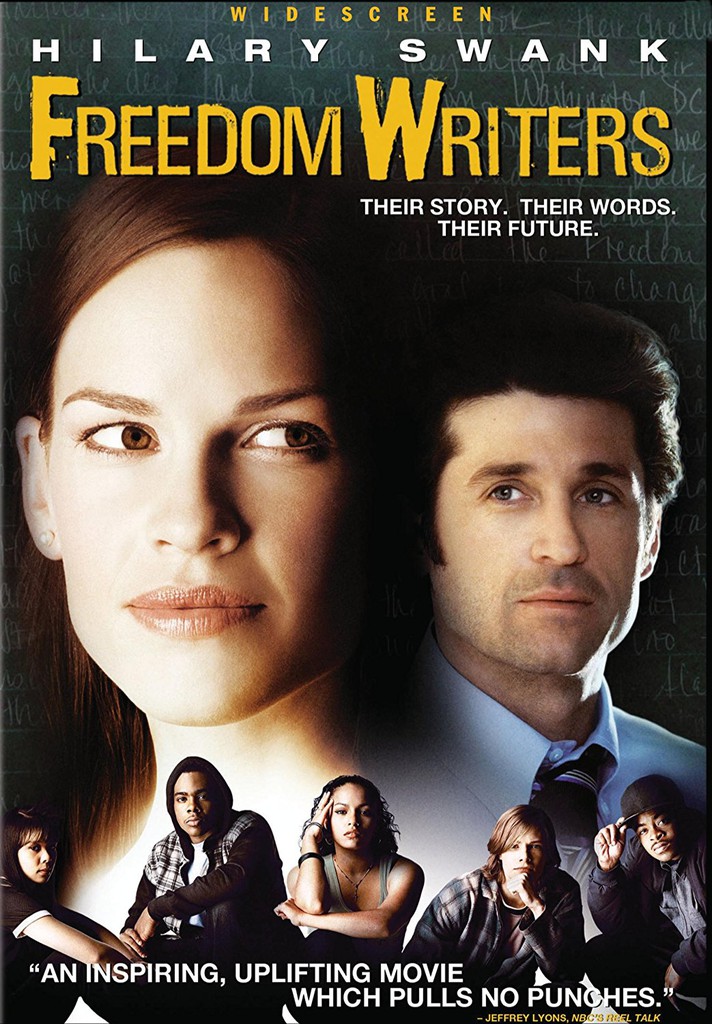

對李察‧拉葛凡尼斯最早的印象,來自他於一九九一年撰寫的第二部劇本《奇幻城市》(The Fisher King)。想起當年,還在念小學的我其實不是很懂電影在演甚麼,但我那已經是大人的老爸也不是太懂,只因為是羅賓‧威廉斯的電影才帶我進戲院,結果父子倆一頭問號,我只對街友、合唱及最後在草皮上全裸看星空的畫面留下了印象。多年過去,直到我後來上了歐美文學概論,讀了點跟亞瑟王傳說有關的書,才略知一二。而之所以會創作出這麼一部結合了底層與奇幻手法的劇本,或許跟拉葛凡尼斯的父親是計程車司機及他有義大利血統有關:身居都市底層的移民在膚色、腔調與長相上總是惹人注目,隨之而來的歧視及差別待遇自然也少不了,尤其在美國這麼一個種族的大熔爐之中。可能也是因為這樣,拉葛凡尼斯才會對「自由寫手」(Freedom Writers一詞在電影裡譯為「自由作家」,這裡的「自由寫手」則取自中譯本《街頭日記》(親子天下,2008))的故事念念不忘。他花了六年的時間去募資,劇本也改了二十一次,電影公司卻仍以「找不到行銷點」的理由拒絕出資,直到曾兩度獲得奧斯卡最佳女主角的希拉蕊‧史旺決定擔綱本片女主角,《街頭日記》才得以被拍攝成一部電影,利用不同的藝術形式去講述這個故事,進而去打動更多更多的人。

因為片長的限制,加上電影必須要有一明確的骨幹,相較於原著,電影版《街頭日記》能提的東西較為有限,但仍能讓觀眾一窺這些底層移民後代的生活:他們的父母為了追求更美好的未來而用合法或非法的方式進入美國,然而宗教、膚色與種族卻造成這些新移民後代之間的隔閡,爭端從未止息,容易取得的毒品及槍械讓這些青少年一個個都是天生的黑幫成員,時時刻刻都在跟其他族裔搶地盤,無論人在監獄或在學校裡都一樣,導致時常有青少年乃至於兒童因幫派暴力與用槍意外而喪命,而這些對立由來已久,早已無人記得其根源,一如《羅密歐與茱麗葉》中的兩大家族之間的仇恨。書裡有兩段文字令我印象深刻:當我問我的高一學生,他覺得自己能不能順利畢業時,他說:「畢業?我都不知道自己能不能活到十六歲生日!」對某些孩子來說,死亡似乎比學歷更加貼近現實。[…]對社會來說,他們只不過是街角的另一具屍體、另一個統計數字而已,但對這些統計數字的母親來說,他們不只是數字而已,而是更多不幸早逝的生命、更多的鮮花,例如那些放在他們墳上的花朵。

電影裡自然也控訴了來自白人的歧視:「一切都跟膚色有關。你的膚色決定別人怎麼對你,有些人因為膚色可以為所欲為,白人自以為可以統治世界。[…]因為不爽,他們可以做各種事情,奪人性命,破壞家庭,因為他們是白人。」影片剛開始,主任更認為種族融合政策讓他們「失去了」百分之七十五的好學生。少數族裔成了怪罪對象,一如主任跟資優生導師完全只注意到女主角脖子上的珍珠項鍊,因為白色就是目光焦點,白色就是正義。成績與升學率的確會影響學校的招生,但與其聚焦於那些失去的「好學生」,是不是更應該把目光放在「如何提高現有學生的學習動機」上呢?

可惜認真朝這個方向著手的古薇爾卻被校方及其他部分老師視為破壞規矩的滋事份子,最投入的教師被貶抑成了好大喜功之徒,甚至有流言說她之所以能獲得金士頓創辦人之一的杜紀川的支持,乃是因為她是他的情婦!於是觀眾又一次看見徹底守舊的可怕:在這些人眼中,所有的創新與突破與嘗試都形同顛覆。然而如果沒有嘗試與改變,何來今天的你我?人類的進化史,不就是一步步去顛覆、修正錯誤的已知嗎?

「我們的教育系統建構於工廠的機制之上,也就是生產線的概念。你把他們推進去,你測試他們,你幫他們評分,如果他們的表現不好,那就將他們棄置。但透過這部電影,我們想說的是,天底下沒有不受教的孩子。教學方法百百種,不單僅只現有的教學系統所能提供的這些方式。如果能夠保有彈性,讓老師擁有選擇的自由,並予以支持,那麼就會有更多的孩子得到關注。而如果願意給外面那些具創意又有熱情的老師機會,他們將會帶來顯著的改變。」拉葛凡尼斯如此說道。

《街頭日記》與其他教育電影的極大不同之處在於,它讓觀眾得以知道真正的教育關係其實是雙向的,如果不是去問去聆聽,古薇爾永遠也不會想到眼前這群住在美國的孩子竟然跟戰區的年輕人過著相似的生活,因此才會轉而以大屠殺與戰爭的書籍作為教材,藉此教導他們寬恕與包容的重要性。唯有包容,這些「看過的屍體比殯葬業者」還多、肥胖、貧窮、曾被強暴、曾眼見母親被打得頭破血流、曾露宿街頭、罹患閱讀障礙、絕症、酗酒、有毒癮、努力想融入同儕團體的孩子才能知道每個人的人生都有自己的困境,縱使膚色、種族、宗教不同,皮囊底下的都是一個有故事的、需要被理解被聆聽的人。唯有寬恕,人與人之間才能學著放下,學著共處。但正如曾於一九八四年獲諾貝爾和平獎的南非聖公會首位非裔大主教戴斯蒙.圖圖所言:「所謂寬恕,並非要求人們遺忘,相反的,記憶是重要的,如此我們才不會讓這樣的暴行再度發生。」藉由這樣的寬恕來寬恕他人與自己,學生們也獲得了面對過去及當下困境的勇氣,努力完成金恩博士的夢想:「我有一個夢……黑人男孩與女孩和白人男孩與女孩可以情同手足,攜手並進。」並將黑白雙色擴張為彩虹七色,擴張為世界上所有已經出現及還沒出現的顏色,因為我們其實都是一家「人」。

一九六七年四月,一位名為朗‧瓊斯(Ron Jones)的高中老師為了要解釋為何德國人民能夠接受納粹的行徑,而在自己的課堂上以「第三浪潮」(The Third Wave)之名再現了法西斯主義的誘人與可怕之處。二十七年後,古薇爾則在課堂上教會了一群小黑幫份子如何逆轉局勢,學會寬恕與包容,進而改變自己及親友的人生。同樣在加州,同樣都是高中老師,我們看到了教育截然不同的面貌,也看到了學子驚人的可塑性。極大的善與極大的惡存在所有人的體內,任何人都可能一步步改變未來。透過互相理解,透過彼此鼓勵與支持,透過一顆不受侷限的、熱忱的心,課堂內的老師與學生絕對能夠改變課堂外的世界,並攜手築起一個更美好的明天。

(原文刊載於教育部人權電子報第86期)

上一篇:順從感覺,還是繼續負責?《妖精》